Careum Pflegesymposium 2025: «Hand in Hand für bessere Pflege – Angehörige als Teil des Pflegeteams»

Blog

Am 17. Juni 2025 trafen sich Fachpersonen aus Pflege und Betreuung im Kultur- und Kongresshaus Aarau zum 8. Careum Pflegesymposium. Unter dem Titel «Hand in Hand für bessere Pflege – Angehörige als Teil des Pflegeteams» bot das Symposium ein vielfältiges Programm.

Bruno Umiker, Geschäftsführer von Careum Weiterbildung, begrüsste die Gäste und eröffnete offiziell. Danach führte Dr. Marianne Frech in den Tag ein und setzte dabei gleich einen inhaltlichen wie emotionalen Akzent:

«Pflege betrifft uns alle»

Mit diesen Worten zitierte sie eine der einflussreichsten Stimmen in der Geschichte der Sorgearbeit: Rosalynn Carter, ehemalige First Lady der USA und Gründerin des Rosalynn Carter Institute for Caregivers. Carter brachte es einst auf den Punkt:

«Es gibt nur vier Arten von Menschen auf der Welt:

diejenigen, die Pflegekräfte waren

diejenigen, die derzeit Pflegekräfte sind

diejenigen, die Pflegekräfte sein werden

und diejenigen, die Pflegekräfte brauchen werden.»

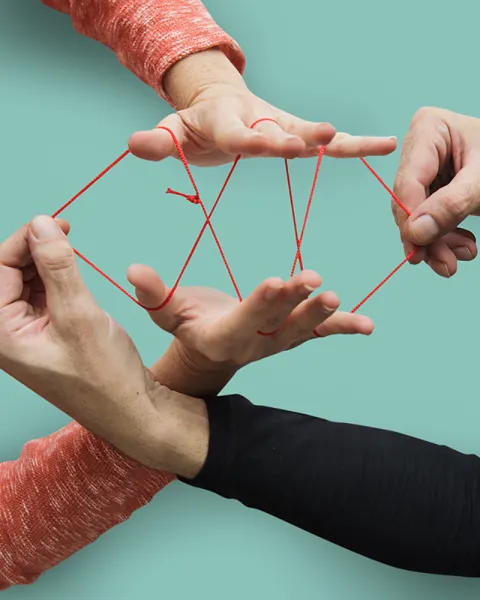

Pflegebeziehungen sind oft unsichtbar, gleichzeitig aber tragend und komplex – wie Fäden, die Menschen miteinander verknüpfen. Dr. Marianne Frech hatte ein rotes Wollknäuel mitgebracht, das als Sinnbild für die Verbindungen, die Pflege ausmachen, diente.

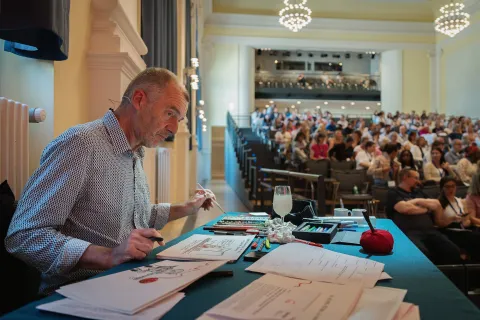

Dieser rote Faden zog sich im wahrsten Sinne durch den ganzen Tag. Dr. Frech übergab ihn an den luxemburgischen Karikaturisten und Pressezeichner Carlo Schneider, der in dem Rahmenprogramm das Geschehen mit wachem Blick begleitete. Immer wieder nahm er die inhaltlichen Fäden der Vorträge und Diskussionen auf, verknüpfte sie mit pointierten Zeichnungen und schuf so einen visuellen Rückblick.

Rund 1 Million Menschen als pflegende Angehörige in der Schweiz

Mit dem Eröffnungsreferat unter dem Titel «Wer sind die Angehörigen? Eine Schattenbelegschaft rückt ins Rampenlicht» lenkte PD Dr. Iren Bischofberger den Blick auf diese zentrale, aber diese oft übersehene Gruppe im Versorgungssystem.

PD Dr. Iren Bischofberger machte in ihrem Eröffnungsreferat deutlich, dass pflegende Angehörige überall sind – im Saal selbst, im persönlichen Umfeld und weltweit. Bild: Tim Wettstein/Careum

Die Pflege- und Gesundheitswissenschaftlerin und Senior Researcher an der ETH Zürich machte deutlich, dass sie überall sind – im Saal selbst, im persönlichen Umfeld und weltweit. Allein in der Schweiz engagieren sich laut ihren Ausführungen rund 600’000 Menschen ab 9 Jahren regelmässig in der Betreuung oder Pflege eines nahestehenden Menschen. Rechnet man das unterstützende Umfeld hinzu, ergibt sich eine beeindruckende Zahl von rund 1 Million Menschen, die informell pflegen.

Viele übernehmen ihre Rolle im Verborgenen, unbemerkt, aber unverzichtbar

Mit einer Reihe eindrücklicher Bilder veranschaulichte sie die Vielfalt der Rollen, die Angehörige übernehmen. Vom klassischen Bild des älteren Ehepaars, das sich gegenseitig unterstützt bis zu Eltern, die ein pflegebedürftiges Kind betreuen. Pflegende Angehörige werden im Gesundheitssystem häufig nur dann wahrgenommen, wenn sie physisch vor Ort sind. Dabei übernehmen viele ihre Rolle im Verborgenen, unbemerkt, aber unverzichtbar.

Auch das Thema «Double Duty» wurde von der Referentin aufgegriffen; dabei geht es um Mitarbeitende im und ausserhalb des Gesundheitswesens, die zugleich privat Angehörige pflegen. Dies kann je nach Intensität zu dem Phänomen «living on the edge» führen, das durch parallel geleisteten Vollzeitjob und Pflegearbeit entstehen kann. Rund 10 - 15 % der Beschäftigten in der Schweiz sind in dieser Doppelrolle, vermutlich ist die Zahl bei Erwerbstätigen im Gesundheitswesen noch höher. Die hohe Belastung birgt ein Risiko für den Ausstieg aus dem Pflegeberuf. Sie machte aufmerksam auf das Förderprogramm «Entlastungsangebote für betreuende Angehörige», das auch erwerbstätigen pflegenden Angehörigen einen Teil widmet.

Jahrelang wurde unbezahlte Pflegearbeit durch die Bevölkerung geleistet

Durch die Babyboomer-Generation wird der Unterstützungsbedarf älterer Menschen weiter deutlich zunehmen. Daraus lässt sich ableiten, dass auch die Zahl der erwerbstätigen pflegenden Angehörigen in Zukunft steigen wird. Bisher wurde jahrelang unbezahlte Pflegearbeit durch die Bevölkerung geleistet. Dr. Bischofberger erläuterte den Prozess und die Bedeutung, wie pflegende Angehörige als Angestellte bei der Spitex dazu beitragen können, die Pflege nachhaltig zu stärken. Für gute Lösungen muss man in Zukunft die unterschiedlichen Aspekte noch enger miteinander verbinden, denn Angehörige sind nicht das Problem, sondern ein wesentlicher Teil der Lösung.

Die zweite Referentin, Dr. med. Katharina Geschke, gab in ihrem Referat «FARBE – Fragebogen zur Angehörigenresilienz und -belastung» einen spannenden Einblick in das wissenschaftsbasierte Screening-Instrument FARBE, das von der zentralen Forschungseinheit für psychische Gesundheit im Alter (ZpGA) zusammen mit dem Zentrum für Qualität in der Pflege (ZQP) entwickelt wurde.

Als Leiterin der Zentralen Forschungseinheit für psychische Gesundheit im Alter (ZpGA) ist sie überzeugt, dass pflegende Angehörige unsere Aufmerksamkeit und eine individuelle Beratung verdienen. Pflegende Angehörige übernehmen eine tragende Rolle im Versorgungssystem. Doch ihre Situation ist geprägt von Herausforderungen, die im Alltag oft zu wenig Beachtung finden: Unwissenheit über die Pflege, körperliche Beschwerden durch die Beanspruchung, Ängste um den Gesundheitszustand der betreuten Person, gesellschaftliche Erwartungen, Schuldgefühle und das ständige schlechte Gewissen, nicht genug zu leisten.

Pflegende Angehörige – die unsichtbaren, zweiten Patient:innen

Hinzu kommen Faktoren, die das Risiko einer Überlastung deutlich erhöhen: soziale Isolation, mangelnde Unterstützung durch das Umfeld, finanzielle Engpässe sowie eine hohe Anzahl an geleisteten Pflegestunden, die oft über Jahre andauern. Diese Belastung kann so weit gehen, dass pflegende Angehörige selbst gesundheitlich gefährdet sind – sie werden zu den «unsichtbaren zweiten Patient:innen».

Um diese Belastungen frühzeitig zu erkennen, wurde der FARBE-Fragebogen (Fragebogen zur Angehörigen-Resilienz und Belastung) entwickelt. Er basiert auf einem Waage-Modell, das Resilienzfaktoren («Kraftspender») und Belastungsfaktoren («Kräftezehrer») ins Verhältnis setzt. Ziel ist eine individualisierte Beratung pflegender Angehöriger. Daten aus einer prospektiven, randomisierten Studie zeigen, dass professionelle psychosoziale Beratung die Gesundheit pflegender Angehöriger wirksam stärken und deren Belastung deutlich reduzieren kann.

Zum Schluss betonte sie, dass Resilienz nur dort wachsen kann, wo das Umfeld sie zulässt – und dass es höchste Zeit ist, die Leistung pflegender Angehöriger sichtbar zu machen und zu würdigen.

Die nächste Referentin, Esther Ludwig Koch, widmete sich dem Thema «Mit Angehörigen gut ins Gespräch kommen: Einblicke in eine ressourcenorientierte Beratungspraxis». Zum Einstieg griff sie ein praxisnahes Beispiel aus dem Beratungsalltag auf und lud das Publikum ein, sich in Kleingruppen mit ihren Sitznachbar:innen dazu auszutauschen.

Esther Ludwig Koch in ihrem Referat «Mit Angehörigen gut ins Gespräch kommen: Einblicke in eine ressourcenorientierte Beratungspraxis». Bild: Tim Wettstein/Careum

Zwischen Anspruch und Realität: Angehörigengespräche im Fokus

Gespräche mit Angehörigen sind im Gesundheits- und Sozialwesen von zentraler Bedeutung. Sie tragen wesentlich zur Versorgung und Begleitung von Patient:innen bei. Gleichzeitig erleben Angehörige diese Gespräche häufig als unzureichend: Sie fühlen sich nicht ausreichend informiert, nicht gehört oder in ihrer Rolle und ihrem Wissen nicht ernst genommen. Auch Fachpersonen berichten von herausfordernden Gesprächssituationen, etwa wenn ihre Expertise infrage gestellt oder sie mit stark fordernden Angehörigen konfrontiert werden. Esther Ludwig Koch betonte, dass die Zusammenarbeit mit Angehörigen zentral bedeutend ist, jedoch in der Praxis nicht immer nur «erfolgreich» gelingt.

Mit ihrer langjährigen Erfahrung in einer Leitungsfunktion und der Begleitung sowie Beratung von Bewohnenden und Angehörigen in einem Alterszentrum kennt sie die Herausforderungen aus erster Hand. Folglich zeigte sie basierend auf ihrer Expertise auf, wie ressourcenorientierte Beratung auch unter schwierigen Bedingungen gelingen kann. Sie stellte drei psychotherapeutische Ansätze vor, die sich auch für die Beratung bewährt haben: den person(en)zentrierten, den systemischen und den lösungsorientierten Ansatz. Detailliert erläuterte sie, wie sich die Grundhaltungen und Methoden dieser Ansätze in der Beratung praxisnah einsetzen lassen. Abschliessend erinnerte sie eindrücklich daran, dass ressourcenorientiertes Arbeiten nicht nur für das Gegenüber gilt – sondern ebenso für einen selbst. Sich unter anspruchsvollen Bedingungen immer wieder auch anzuerkennen und sich innerlich zu gratulieren, sei ein wichtiger Teil professioneller Selbstfürsorge.

Das Morgenprogramm schloss Azra Karabegovic mit einem praxisnahen Referat zum Thema «Pflegende Angehörige in der Spitex anstellen – wie geht das und was heisst das?» ab. Die Pflegewissenschaftlerin (MScN), Pflegeexpertin APN-CH und Co-CEO der Carela – Angehörigenspitex gab einen fundierten Einblick in ein innovatives Modell, das seit 2019 in der Schweiz möglich ist: die Anstellung von pflegenden Angehörigen über Spitex-Organisationen.

Dieses Modell schafft neue Perspektiven – sowohl für pflegende Angehörige als auch für das Gesundheitssystem. Angehörige können für ihre Grundpflegeleistungen entschädigt werden, was eine finanzielle Entlastung mit sich bringt und die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf verbessert. Gleichzeitig stärkt es ihre soziale Absicherung und würdigt ihre zentrale Rolle im Pflegenetz.

Pflegende Angehörige anstellen – geht das wirklich?

Azra Karabegovic zeigte auf, dass das Modell zwar viel Potenzial bietet, in der Umsetzung jedoch zahlreiche Fragen aufwirft: Wer kann angestellt werden? Welche Qualifikationen sind notwendig? Wie lässt sich Pflegequalität sichern? Und welche Rolle spielen Spitex-Organisationen bei der fachlichen und emotionalen Begleitung?

Ihr Referat beleuchtete die rechtlichen, organisatorischen und praktischen Rahmenbedingungen und bot einen fundierten Überblick über Chancen, Herausforderungen und offene Fragen. Klar wurde dabei auch: Die Anstellung ist ausschliesslich für Leistungen im Bereich der Pflege möglich. Betreuungsaufgaben, die im Alltag ebenfalls einen grossen Teil ausmachen, gehören nicht dazu. Folglich bleibt der entlöhnte Anteil im Verhältnis zum tatsächlichen Aufwand oft klein und finanzielle Unsicherheit bleibt bestehen.

Die Referentin betonte dennoch, dass es eine Selbstverständlichkeit werden sollte, dass pflegende Angehörige sich anstellen lassen können.

Azra Karabegovic in ihrem praxisnahen Referat zu Erfahrungen bei der Angehörigenspitex Carela. Bild: Tim Wettstein/Careum

Digitale Helfer in der Pflege – Chancen und Grenzen

Mit einem interaktiven Einstieg und Fragen an das Publikum stieg Dr. Alexander Seifert von der Fachhochschule Nordwestschweiz mit seinem Referat «Apps, KI und Co. – wie können ältere Personen und ihre Angehörigen davon profitieren?» in den Nachmittag ein.

Digitale Tools ermöglichen heute vieles: Kurznachrichten via Messenger, Onlinebuchungen oder das Teilen von Informationen. Gerade im Pflegekontext helfen sie, den Kontakt aufrechtzuerhalten, informiert zu bleiben und Alltagsaufgaben effizient zu organisieren. Doch die Anforderungen unterscheiden sich: Er griff beispielhaft die digitale Kluft innerhalb der Familien auf: Die älteste Generation – etwa die Grossmutter – wünscht sich in erster Linie Nähe, Zeit und persönlichen Kontakt und ist oft weniger vertraut mit digitalen Technologien. Die Enkelin hingegen nutzt ganz selbstverständlich digitale Tools, um genau diesen Kontakt aufrechtzuerhalten. Die Tochter wiederum bringt neben dem Wunsch nach Verbindung auch zusätzliche Bedürfnisse mit – etwa in Bezug auf Organisation, Zeitmanagement und einen Überblick über den Pflegealltag.

Der Sozialarbeiter und promovierte Soziologe stellte Beispiele digitaler Lösungen vor, die bereits existieren – viele davon jedoch noch in der Testphase oder regional begrenzt. Eine Analyse von 36 Pflege-Apps zeigt: Sie bieten meist Funktionen zur Information, Kommunikation, Organisation und Dokumentation. Doch es braucht mehr qualitativ hochwertige, praxisnahe und partizipativ entwickelte Angebote.

Klar wurde: Technik kann Brücken bauen zwischen Generationen und die Pflege entlasten, aber sie ersetzt nicht den persönlichen Kontakt. Digitale Tools sind eine wertvolle Ergänzung, wenn sie zielgerichtet, benutzerfreundlich gestaltet und an den realen Bedürfnissen älterer Menschen und ihrer Angehörigen entwickelt werden.

«In weiter Ferne so nah» – Unterstützung über räumliche Distanz im Fokus

Zum Abschluss des Careum Pflegesymposiums widmete sich Prof. Dr. Annette Franke einem oft übersehenen Thema: Distance Caregiving – die Unterstützung pflegebedürftiger Angehöriger über räumliche Distanzen hinweg.

Gerade in Zeiten beruflicher Mobilität leben Angehörige nicht immer in der Nähe, übernehmen aber dennoch zentrale Aufgaben: organisatorisch, emotional oder durch gelegentliche Besuche. Diese Form der Pflege bringt besondere Herausforderungen mit sich – etwa die Abstimmung mit Helfenden vor Ort, das Gefühl, im Notfall nicht sofort da sein zu können, oder emotionale Belastungen wie Schuldgefühle und Kontrollverlust.

Die Referentin präsentierte zentrale Ergebnisse aus dem Forschungsprojekt «DiCa – Distance Caregiving», das gemeinsam mit Careum Forschung realisiert wurde. Es zeigte sich: Pflege auf Distanz erfordert gut strukturierte Kommunikation, tragfähige Netzwerke und den bewussten Umgang mit persönlichen Ressourcen.

Abschliessend betonte Prof. Dr. Franke, dass Pflege auf Distanz keine reine «Herzensentscheidung», sondern Ergebnis eines komplexen Abwägungsprozesses ist. Diese Entscheidung ist ambivalent, weil das Wollen, Können und Dürfen oft widersprüchlich zueinanderstehen.

Gemeinsame Gesprächsrunde mit Prof. Dr. Annette Franke, Dr. Alexander Seifert und Sabine Bachmann, selbst pflegende Angehörige. Bild: Tim Wettstein/Careum

Den Schlusspunkt des Tagesprogramms bildete eine gemeinsame Gesprächsrunde mit Prof. Dr. Annette Franke, Dr. Alexander Seifert und Sabine Bachmann, selbst pflegende Angehörige. Sabine Bachmann gab berührende Einblicke in ihre persönliche Situation und sprach offen über die Herausforderungen im Alltag. Die Diskussion bot Raum für Reflexion und Erfahrungsaustausch – praxisnah, ehrlich und nah an der Realität vieler Pflegender.

Ein gelungenes Abschlussbouquet folgte mit dem Karikaturisten Carlo Schneider, der den Tag mit einem Augenzwinkern Revue passieren liess.

Nach einem inspirierenden Tag voller Denkanstösse und Begegnungen lohnt sich schon jetzt der Blick nach vorn:

Das nächste Careum Pflegesymposium findet am 9. Juni 2026 statt – Save the Date!

Medienberichte

Artikel Clinicum Nr. 3/2025: «Hand in Hand für bessere Pflege – Angehörige als Teil des Pflegeteams»

Kommentare